- カガクのこと

京都市産業技術研究所×大原パラヂウム‐対談vol.1‐

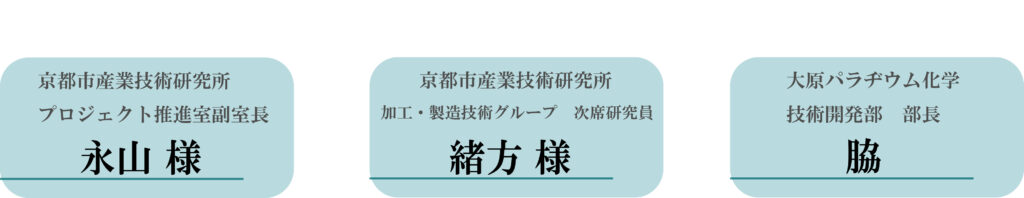

今回のコラムは、京都のものづくりを支える公的な支援機関「京都市産業技術研究所」様とのスペシャル対談の模様をお届けします。前編となる今回は、弊社との出会いから、京都市産業技術研究所様のお仕事についてもお伺いしました。

京都市産業技術研究所

Kyoto Municipal Institute of Industrial Technology and Culture

京都のものづくり文化の優れた伝統を継承し、発展させ、新しい時代の感性豊かで先進的な産業技術を創造する使命を持つ公的な産業支援機関です。

産技研と大原パラヂウム化学の出会い

脇 :2008年カーボン繊維を用いた京友禅と西陣織の融合、2013年はに福井大学と京都工芸繊維大学と超臨界加工用の高機能剤の開発、2019年にサポイン採択に向けてPCPに関する取組みでご協力頂きました。お陰様で採択され、2023年にはb.caveとして上市できました。最近では、PCPでネット検索すると当社が上位に出てくるようにまでになりました。サポイン以外での取組みも含め、無理を言うことも多いのですが前向きに対応頂き大変感謝しています。2008年からそれぞれ取り組んだ開発品は今も販売が続いています。

緒方:特に今日に繋がる取組みとしては、PCPが始まる少し前の2015年ごろから始まった、「新しい介護支援ビジネス創出研究会」での協働が挙げられます。社会の高齢化が進む中で、介護環境の臭気対策は重要な社会課題でした。その時は防水シーツの開発を行っており、そこに大原パラヂウム化学の消臭機能を付与した試作品を製作しました。その後も、介護付有料老人ホームでの製品フィールドテスト等も含め、協働していました。当時はまだ、PCPではなく漆喰を用いており、「快適住空間の創造」に向けて様々な材料を試していた時期でした。そういった中で、大原パラヂウム化学の技術統括である齋藤さんがPCPの消臭材料としての可能性を見出し、それが大きな転機となりました。PCPを軸とした協働の始まりは2017年の「「知恵産業の森」京都創成事業」での受託研究でした。タバコの煙をPCPに通す試験などを実施しており、活性炭との性能比較や、ホテルなどでの実地試験も行いました。

脇 :ものづくり要素より、評価方法の部分でお世話になっている部分が多いかなと思います。

緒方:一般的な製品の評価や分析では、依頼試験などの短期的な取組みになることが多いので、本件のような長期に渡る伴走支援は比較的珍しいです。

脇 :イチから考えて頂くことが多いですよね。

緒方:既存の繊維製品用の消臭性能評価試験をPCPに用いても、小学校の算数のテストを大学生に解かせるような話で、どの試料でも消臭率が100%になってしまう。みんなが100点を取れてしまうテストでは誰が優秀かはわかりません。開発した試作品同士の性能差を正確に示すためにも評価方法の確立に協力しました。

産技研としての企業からの問合せに対する対応の仕方について

脇:産技研の担当者が緒方さんになった理由はあるのでしょうか?

緒方:実は元々、ニオイに関する分析は専門外でした。その中でなぜ緒方が担当したかというと、過去の研究テーマが関連してきます。入所当時に取り組んだのは、特定芳香族アミンに関する測定でした。特定の染料から有害物質が発生するということで、当時法規制が始まろうとしており、それに対する測定方法を確立する必要がありました。そこで使用した装置がガスクロマトグラフ質量分析計(以下 GC-MS)でした。当初は染料が測定対象でしたが、法規制に関わる動きが落ち着いてきたころ、上司から「これから介護看護の市場が広がる中で臭気の測定需要は増える。GC-MSはガスを測定できる装置なのだから、これまで培った分析技術をニオイの分野に応用できるはずだ」と提案され、今に至ります。

当時はニオイに関する知見もなく、試行錯誤の連続でした。思い返せば学生時代にも分析を専門としていた訳ではなく、仕事の中で初めてチャレンジしたことだらけです。だからこそ、世の中の求めに応じて、必要な事は何でもやってみる姿勢を大事にしています。

脇 :頼もしい現場ですね。

永山:我々、京都市産業技術研究所は、産業支援機関なので、企業のニーズがベースです。地域のものづくり企業がどうしていきたいのか、それに対して産技研として技術支援します。また、将来の社会を見越して、必要となってくる事を考えて、新しい価値を創造することも考えています。それらの日々の取り組みと企業との偶然の出会いで、取組みがスタートしていきます。企業ニーズとマッチすることにより独自性が、出てくる。タイミング重視で最適な技術とのマッチングを目指しています。

脇 :出会いのタイミングは本当に重要ですね。それに加え、前向きで真摯に取り組む姿勢があったからと思います。

「京都市」産技研としての特徴

永山:公設試は、各都道府県に必ず1つあるのが基本です。日本のものづくりを支える為の日本ならではの仕組みで、海外からも珍しがられます。都道府県にありますが、京都市産技研は京都市が設置しています。(大阪市や名古屋市も同様の公設試を設置しています。)京都市がものづくりの拠点であるということです。 地域の特色に合わせた技術支援を行っています。

さらに、京都リサーチパーク(KRP)に京都府と京都市の公設試が共存しているのは、ユーザー目線で使い易いと考えているからです。ユーザー(企業)がこれからどうしていきたいかを考えて、それに寄り添うことが重要であると考えています。それも地域の公設試の一つの独自性だと考えます。

我々は京都市が設置する公設試ですので、基本的には、京都市内の企業を優先して対応しますが、ものづくりの活動。市内企業だけで完結することはないので、市外の企業も対応しています。その場合、最終的に京都域内の企業にメリットがあるように考えています。さらに、京都の企業には独特のお付き合いやネットワークがあります。そういったコミュニティも大事にしていきたいです。